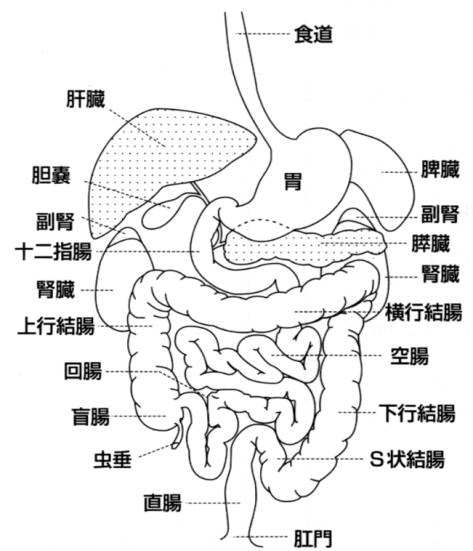

腹部超音波検査

腹部超音波検査

肝臓、胆のう、すい臓、腎臓などに腫瘍や結石等があるかを調べます。超音波検査では、腹部ガスや骨の影響で超音波が入りにくい部分があるため、全域を観察できないことがありま す。特にすい臓の一部は奥深い場所にあるため、見にくくなります。

用語解説

肝炎

肝細胞の一部が破壊されて肝臓に炎症が起こる病変を肝炎と云い、急激におこる急性肝炎と6か月以上続く慢性肝炎に分けられます。

肝血管腫

血管の上皮細胞から発生する良性の腫瘍です。毎年観察して大きくならなければ、治療の必要はありません。

肝硬変

飲酒や肝炎ウィルスなどによる肝炎、胆道閉塞などによって長期間にわたって炎症が続いた結果、肝細胞が破壊され、構造が改築された状態です。肝臓には自己再生 能力が備わっていますが、この段階になると手遅れで、もとには戻りません。

肝腫瘤

肝臓にできた腫瘤です。良性・悪性の区別など、さらに詳しい判別をするため、精密検査が必要です。

肝内石灰化

肝臓にできたカルシウムの沈着のことをいいます。結核、寄生虫、出血などが原因で形成され、たいていは放置していても心配ありません。

肝内胆管拡張

胆汁の通路である胆管に、腫瘤や胆石などによる通過障害が生じ、上流の肝臓と十二指腸をつなぐ部分が拡張しています。

肝のう胞

肝臓内部にできた、独立した袋状組織です。なかには、液体または半固形体が入っています。

胸水

胸膜腔に液体が異常にたまった状態をいいます。

コメット様エコー

胆のう壁やその近くから後ろへ彗星(コメット)が尾を引いているように見える所見です。管内結石やポリープで認められます。

脂肪肝

肝細胞に脂肪が蓄積した状態です。継続的かつ多量の飲酒や肥満、高脂血症などが原因になります。

腎萎縮

腎臓が、腎不全などの腎障害のために小さくなってしまう状態をいいます。

腎盂拡張

尿路に生じた通過障害によって、腎臓内部の腎盂が膨張している状態をいいます。原因としては、尿管結石や尿管腫瘍などが考えられます。確認のための精密検査が 必要です。

腎石灰化

腎臓にできたカルシウムの沈着のことです。

腎臓結石

腎臓にできた結石のことです。

腎臓腫瘤

腎臓にできた腫瘍のことです。良性か悪性かを調べるため、精密検査を行う必要があります。

腎のう胞

腎臓内にできた袋状の組織で、基本的には心配のないものですが、壁や内部の状態に不審な点があれば、精密検査で確認します。

水腎症

尿路に生じた通過障害によって、腎臓の中の腎盂・腎杯が膨張した状態になったものです。その原因としては、尿管結石、尿管腫瘍などがあります。

膵管拡張

膵臓から十二指腸へ通じている膵管が拡張しています。膵管内に結石や腫瘤があるとその部分に通過障害起こって生じるもので、慢性膵炎などでも見られる所見です。

膵限局性腫大

膵臓の一部が腫れているものです。膵臓腫瘤や慢性膵炎などがあると見られる症状です。

膵石

膵臓にできた結石のことです。慢性膵炎などがあるとできやすくなります。

膵臓腫瘤

膵臓にできた腫瘍のことです。腫瘍が良性か悪性かを診断するための精密検査が必要です。

膵のう胞

膵臓内にできた、独立した袋状の組織です。袋には液体が含まれています。急性膵炎、慢性膵炎、外傷があったときなどに形成されることがあります。基本的には良性で、自然に消失することもありますが、膵臓の壁や内部に異常所見がある場合に は、精密検査を行います。

スラッジ

砂状の胆石が胆汁と混ざり合って、泥のようになったものです。

前立腺肥大

高齢の男性によく見られる病気です。前立腺は、膀胱のすぐ下にあり、ちょうどクルミほどの大きさで、内部を尿道が通っている器官です。この前立腺が年齢とともに肥大することにより、尿道が圧迫されて排尿障害をもたらすことが知られていま す。

前立腺石灰化

前立腺結石や前立腺硬化と言われるものです。成人前立腺にみられるでんぷん様小体に無機塩が沈着したもので、症状がなければ特別の治療を必要としません。

胆管結石

胆のう管の合流部から十二指腸に至る胆管内にできた結石のことです。脂肪の多い食事や過労などが引き金となって、痛みを起こすことがあります。

胆管腫瘤

胆のう管の合流部から十二指腸に至る胆管内にできた腫瘤のことです。

胆のう結石(胆石)

胆のう内にカルシウムやコレステロールなどが成分の石が形成されています。たくさん存在している場合は、胆のうがんの存在を見落とす原因になるおそれがあるため、摘出手術をすることが望まれます。

胆のう縮小

胆のうが縮んだ状態です。生理的には食後にも見られます。

胆のう腫大

胆のうが腫れた状態です。胆のう炎の所見のひとつで、長期絶食の際などでも見られます。

胆のう腫瘤

胆のう内部にできた腫瘍のことです。良性と悪性の区別をする必要があります。

胆のう壁肥厚

胆のうの壁が厚くなっている状態です。胆のう炎や肝炎などの際に起こります。

胆のうポリープ

胆のう粘膜にできたポリープのことです。自覚症状はありません。10mm 以上を目安に精密検査を行います。

嚢胞

軟組織内に病的に形成された液状成分を持ち、液状成分周囲を固有の単層上皮に覆われている球状の嚢状物を指します(内容物が固体だと嚢腫といいます)。

副腎

ほぼみぞおちの高さで背中側にあり、通常は2~3cmの小さな臓器で、右は肝臓の後ろ内側に、左は胃の後ろ内側にあります。両側とも腎臓と同じ“後腹膜腔”に あり、腎臓に接して上方に存在することからこの名前がありますが、働きは全く違 います。その働きの主なものは内分泌臓器として、“ホルモン”を分泌し、体の恒 常性や血圧の調節を行っています。

腹水

タンパク質を含む体液が腹腔に蓄積した状態です。

副脾

脾臓の隣りに小さな脾臓の一部が残存したもので、異常なものではありません。

腹部大動脈瘤

腹部大動脈が拡張した病気です(大動脈の一部が「瘤:こぶ」のように膨らんだ状態のこと)。原因としては、動脈硬化が最も多いと言われています。症状としては、おへその周辺で拍動性の腫瘤を自覚することがあります。

リンパ節腫大

リンパ節が腫れている状態をいいます。

子宮筋腫

平滑筋の中に筋肉の瘤の様な塊ができると、これを子宮筋腫と呼びます。子宮筋腫 は良性の腫瘍です。筋腫は周りの正常な筋層を押しのけながら、時間をかけて少しずつ成長していきます。