腹腔鏡下大腸切除術

腹腔鏡下大腸切除術

日本では1992年に渡辺らにより初めて腹腔鏡下大腸切除術が行われました。しかし技術的に難易度が高いこと、また開腹手術と同等の予後(切除後の5年生存率など)がえられるかという疑問があり、なかなか腹腔鏡下胆嚢摘出術のようには広まりませんでした。

しかし現在では海外のデータですが開腹手術と予後は変わりないと報告され、また日本でも徐々にそのようなデータが出始めています。一方、平成14年4月より保険収載もなされ、徐々に広まりつつあります。

当院でも2006年より積極的に腹腔鏡下手術を行っており、2006年には10例、2007年以降は毎年、年間30例以上の腹腔鏡下大腸切除術を行っており、良好な治療成績をおさめております。

開腹手術との比較

長所

傷が小さい

従来の開腹手術では20cm程度のきずでしたが腹腔鏡手術では5-10mm程度の小さなきずが4カ所程度と、3-5cm程度のきずが1カ所で、目立ちません。

正確で細かい手術が可能

きれいな画像で拡大視効果があるため、より精細な手術が可能です。

痛みが少ない

術後の痛みがかなり楽で、翌日には歩行できます。

回復が早い

腸管の動きが早く戻るため、翌日から水分、2日目からは食事が開始になります。

合併症が少ない

従来の手術ではきずが化膿したりしやすかったのですが、かなりその頻度は少なくなりました。

退院が早い

従来術後2-3週間で退院となっていましたが、腹腔鏡手術では術後1週間程度で退院可能です。

短所

技術的に難易度が高い

テレビモニターで見ながらの手術になり、2次元画像であることや手で直接触れられないことなど、また、小さな道具(鉗子、電気メスなど)を使うこと、などから制約が多く、技術的に難易度が高い手術です。

時間がかかる

通常の開腹手術の2倍くらいかかります。

適応が限られる

小さな道具をつかうため、非常におおきな腫瘍や、進行度の高い癌の場合、適応外となり開腹手術になることがあります。

入院から退院まで

- 入院前に大腸カメラで点墨といって墨で腫瘍の部分にしるしをつけます。

- 手術2日前から入院し、絶食します。そして2日間かけて下剤を飲み、腸を空っぽにします。(入院まえの5日間、インパクトという免疫賦活栄養剤を飲んでいただきます。これによってきずの化膿などの感染症を大幅に減らします。)

- 当日朝浣腸をし、最終的に便を出し切ります。

- 午後から手術室にはいり、全身麻酔をかけ、手術開始。

- 3~4時間の手術時間と40~50分の麻酔時間がおわればお部屋に戻ります。

- 当日は強い痛み止めを24時間持続でおこないます。痛み対策は積極的に行っています。

- 手術翌日朝から水分がのめます。また、トイレや室内の歩行も可能です。

- 2日目から食事が始まります。

- おなかにドレーンという管が入っている人は、4~6日目に抜けます。

- 術後7日目に抜糸し、翌日には退院可能です。(病状や経過により入院が長くなることもあります)

手術の実際

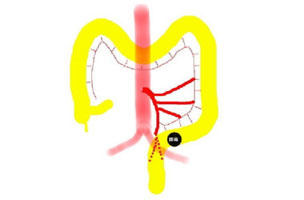

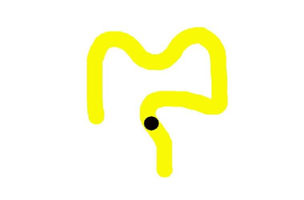

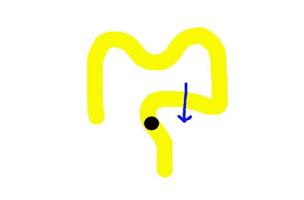

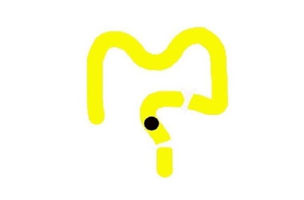

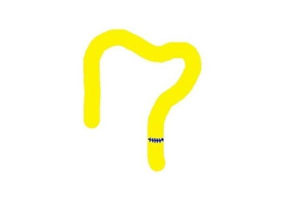

1.前もって大腸カメラで病変(がん)にしるしをつけます(点墨)

2.手術室で全身麻酔をかけます

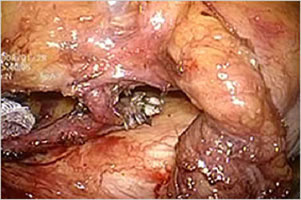

3.手術が始まるとまず腹腔鏡下に点墨の位置を確認します

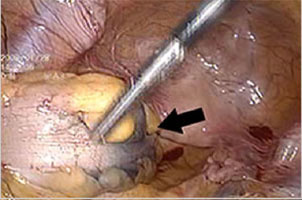

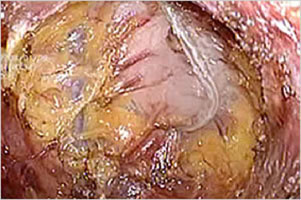

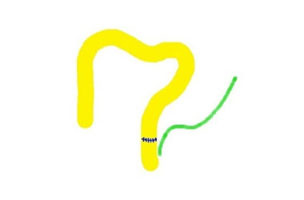

4.病変(がん)の所にいく血管の根元を探し出しクリップをかけます

5.その血管を切ります

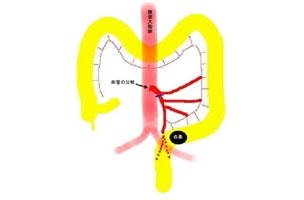

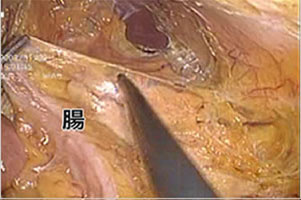

6.腸管を壁からはがします

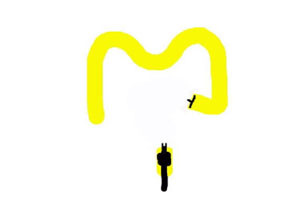

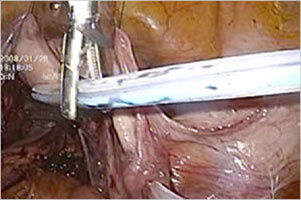

7-1.周りをきれいにはがし、病変の口側で自動縫合器を使って腸を切り離します

7-2.周りをきれいにはがし、病変の肛門側で自動縫合器を使って腸を切り離します

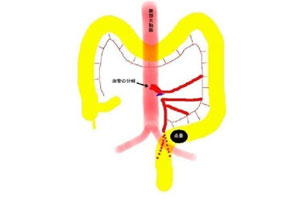

8.切り離したところ

9.お腹に小さな傷を作り、そこから病変を取り出します

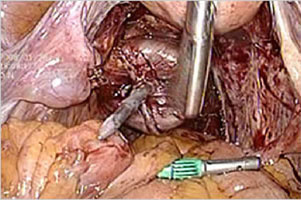

10-1.腸と腸の切り口に自動縫合器を接続します

10-2.自動縫合器を使って腸と腸を縫い合わせます

10-3.つなぎ終わりました。出血がないことなど確認をします

11.ドレーンチューブを入れお腹を閉じて手術を終わります

12.術後の傷の状態です