大腸がん

副院長:安藤 拓也

大腸がんについて

近年胃がんが減少傾向にあるのに対し大腸がんは増加しています。大腸がんにかかる割合は、40歳代から増加し始め50歳代でさらに増加し、さらに高齢になるほど高くなります。2012年の部位別がん罹患数(がんになった人の数)は、大腸がんは男性では胃がんについで2位、女性では乳がんについて2位と多く、男女合計では大腸がんの患者さんが1位で最も多くなりました。男女とも中高年の罹患率が増加している。男性はおよそ10人に1人、女性はおよそ13人に1人が一生のうちに大腸がんと診断されています。2015年の部位別がん死亡数(がんで亡くなった人の数)では、大腸がんは男性では肺がん、胃がんに次いで3位、女性では1位です。男女合計では肺がんに次いで2位の死亡数です。大腸癌死亡数は半世紀でおよそ8倍に増加しています。この理由として日本人の食生活の欧米化が一因と考えられています。

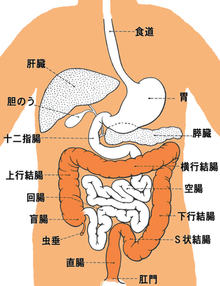

大腸の働きと構造

大腸は食道・胃・小腸で消化された食べ物から更に水分を吸収し、便を形作る働きをしています。多種多量の細菌の住みかでもあり、外部から侵入した病原細菌が腸内で増殖するのを防止しています。大腸は蛇腹状の形をしていて、図のように小腸に近い所から「盲腸」「上行結腸」「横行結腸」「下行結腸」「S状結腸」「直腸」に分けられます。大腸の長さは成人で約1.5 〜2 mくらいとされています。

大腸がんの危険因子と予防

日本人に大腸がんが増えたのは、食生活の欧米化が影響していると考えられます。大腸がんの発生リスクを上げる要因として、飲酒、喫煙、肥満、赤肉(牛・豚・羊の肉)や加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージなど)の摂取増加が指摘されています。脂肪の消化の際に発生する物質のなかに発がん物質があり、大腸の粘膜にがんが発生すると考えられています。赤身肉の摂取は週に500g未満とするよう推奨しています。しかし加工肉摂取は日本人の一般的なレベルなら大腸がんのリスクとはならないとも言われています。また肥満とくに内臓脂肪型肥満が大腸癌リスクと強く相関するとされており、BMIが2増えると大腸癌は7%増加し、内臓脂肪型肥満の指標であるウエスト周囲径は2cm増えると大腸癌は4%増加すると報告されています。これは内臓脂肪より分泌されるサイトカインが腫瘍発生や増大に関与すると考えられています。また肥満や運動不足によりインスリン抵抗性(インスリンの作用低下)となり、高血糖を抑えるために過剰に分泌されたインスリンが大腸癌の発生や増大を促進する可能性も考えられています。大腸がんのリスクを下げる要因としては、身体活動(運動)、にんにく、牛乳・カルシウムの摂取が関係すると言われています。運動による肥満の改善や内臓脂肪の減少、インスリン抵抗性の改善、やせなくても運動をすること自体が大腸癌予防に有用であるとされています。また食物繊維の摂取に大腸癌の抑制効果があるかどうかは現時点でははっきりしていません。

大腸がんを予防するためには、アルコールや加工肉の摂取量を少なくするとともに、食生活に注意して肥満にならないように、定期的に運動することを心がけましょう。

また大腸がんの原因の一部に遺伝が関与しています。直系の親族が大腸がんの場合、その子供も大腸がんになる危険性が高くなる場合があります。とくに遺伝子の異常を原因とする「遺伝性非ポリポーシス性大腸がん」と「家族性大腸腺腫症」の家系は、確立した大腸がんのリスク要因とされています。

大腸癌の症状

早期がんでは通常自覚症状はありません。大腸がんによる自覚症状はかなり進行してからしか出現しません。大腸がんの自覚症状はがんができた場所によって異なります。左側の大腸がん(下行結腸がん、S状結腸がん、直腸がん)では、「便の表面に血が付く」「便秘や下痢を繰り返す」「便が細くなった」「すっきり出ない(残便感)」「腹痛」など、排便に関する症状が多くみられます。なかでも血便の頻度が多く、痔と勘違いして受診が遅れることもあるので注意が必要です。一方、右側の大腸がん(盲腸がん、上行結腸がん)では症状が出にくく、腹部の「しこり」として発見されたり、がんから少量の出血みられても便に混じってしまい血便を自覚する事は少ないため、貧血症状が現れて初めて気付く事もあります。大腸がんを早期に発見するための検査には、症状がない人を対象にした「検診」と、がんなどが疑われる人や症状がある人を対象にした病院での「精密検査」があります。

大腸癌の早期発見のための検診

職場や自治体で広く行われている検診では、便の一部を採取し便の中の血液の有無を調べる「便潜血検査」が行われます。目には見えない程のごく僅かな出血が便に混っていないかを調べる検査です。大腸がんの約75%は便潜血検査が陽性になり発見できるといわれていますが、逆に残り25%の大腸がんの人は、がんがあっても便潜血反応が陽性になりません。大腸ポリープや大腸癌があっても常時出血しているわけではないので、便潜血検査で陰性になってしまうケースもあります。検診では通常2回分検査しますが、2回検査しても決して十分とはいえないことを常に念頭におく必要があります。そのため便潜血検査が1回でも陽性になった場合には積極的に精密検査を受ける必要があります。検診の精密検査として、もう一度便潜血反応検査を行うことは意味のないことです。仮に陰性であったとしても以前の陽性反応を否定することはできません。しかし便潜血検査は簡便な検査ですが検診としては有用であり、毎年受ける事によって大腸がんの死亡率は低くなると報告されています。

大腸癌の精密検査

大腸の精密検査としては、最近ではほとんどの場合「大腸内視鏡検査」を行います。便潜血検査の結果が「陽性」だったり、血便などの自覚症状がある場合には、大腸内視鏡検査を受ける必要があります。大腸の検査としては「注腸検査」もありますが、注腸検査で異常所見を認めた場合には、その後さらに「大腸内視鏡検査」が必要になります。そのため当院では精密検査としての「注腸検査」はほとんど行っていません。

①大腸内視鏡検査

肛門から大腸に内視鏡を挿入して大腸内を直接調べる検査です。大腸内に便が残っていると十分な観察ができません。前日から食事制限が必要で、検査当日には腸管洗浄液を1〜2リットル飲み、腸管内をきれいにしてから検査を行います。通常検査は10-20分程ですが、検査には多少の苦痛を伴うため、当院では希望される方には鎮静剤を使用して検査を行っています。大腸内視鏡検査では、大腸がんや大腸ポリープを見つけることができます。

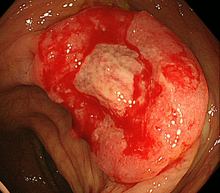

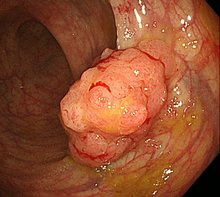

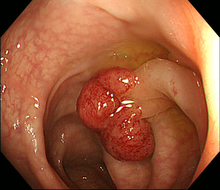

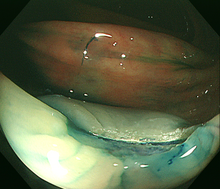

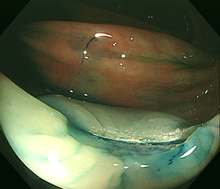

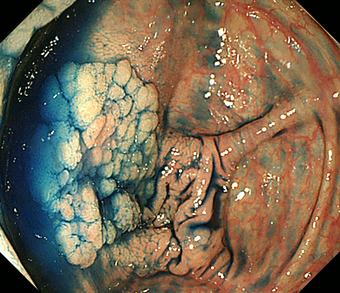

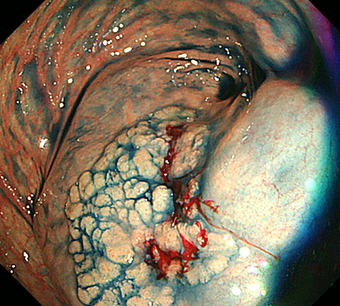

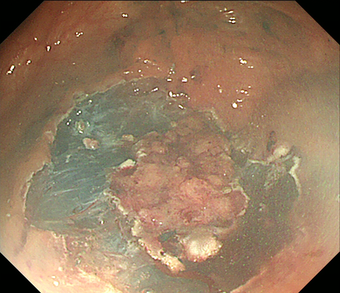

図 大腸がん

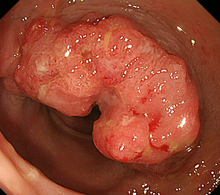

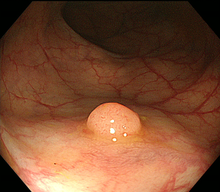

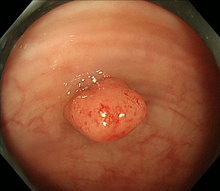

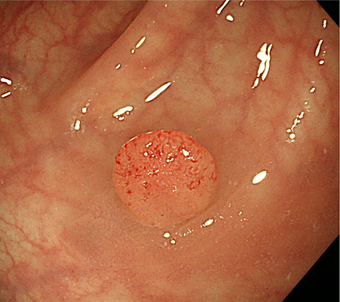

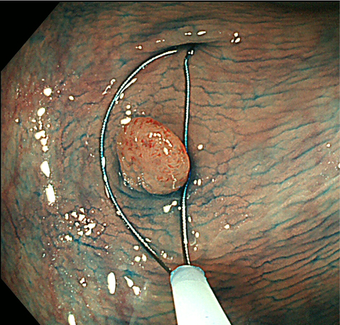

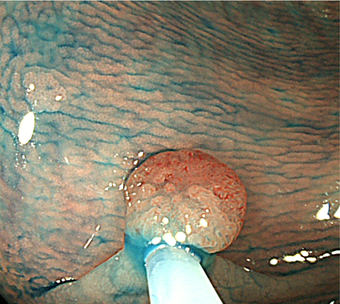

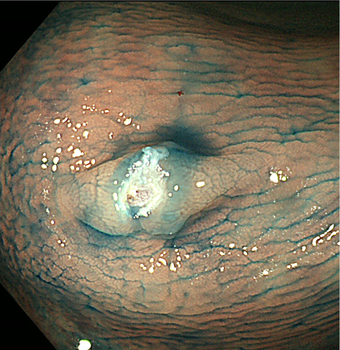

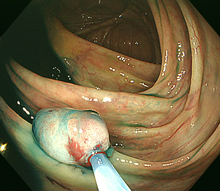

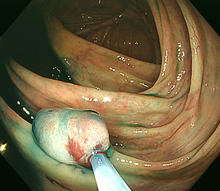

図 大腸ポリープ

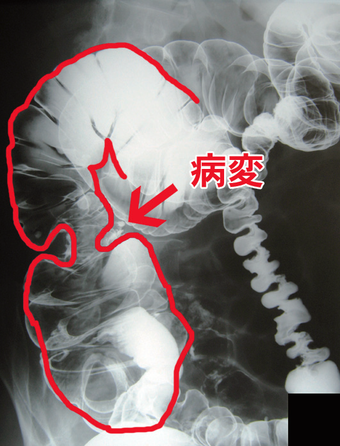

②注腸検査

肛門から造影剤(バリウム)を注入してX線撮影を行う検査です。大腸全体の形状を見て病変の位置・大きさ・大腸が一部で狭くなっていないかなどを確認します。この検査も前日昼から食事制限を行い夜は下剤を服用し便を出します。この検査で異常所見が見つかった場合には、次に大腸内視鏡検査を行うことになるため、当院では精密検査としては最初から大腸内視鏡検査を行うことがほとんどです。注腸検査では大腸内視鏡検査に比べて検査精度が低く、平坦な早期がんは部位によっては見つからない場合があり、S状結腸などでは進行がんがあっても見つかりにくい場合もあります。ただ内視鏡がどうしても挿入できない場合や手術前の検査として癌の場所を確認する目的などでは注腸検査が必要になります。

③その他の検査

大腸がんと診断されたら「胸部CT」,「腹部CT」,「腹部超音波検査」などを行い、リンパ節転移、肝臓や肺への血行性転移の有無を調べます。これらの検査結果から大腸がんの「ステージ(進行の程度)」を診断し治療方針が決定されます。がんに集中して取り込まれる特殊な薬品を静脈から注射し、がんの位置や転移などをみる「PET-CT(陽電子放射断層撮影)」を行うこともありますが、CT検査にてはっきり診断できない場合などに限られます。

大腸がんとは

大腸がんは大腸の壁の最も内側にある粘膜内から発生します。大腸粘膜の細胞のいくつかの遺伝子に変異が生じることが原因と考えられ、発癌を促す遺伝子が現れたり,逆に発癌を抑えている遺伝子が働かなくなったりすることで癌が発生します。大腸がんの発生経路には,ほとんどの場合は良性の大腸ポリープである腺腫が大きくなる過程で癌に進展すると考えられていますが、正常粘膜から直接に癌が発生する経路もあると考えられています。大腸がんの約7割は直腸やS状結腸に発生します 。

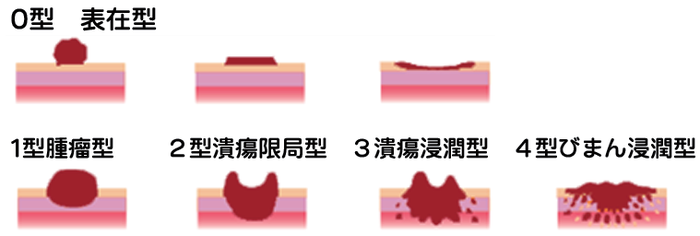

大腸癌の肉眼型

大腸癌は見た目の形(肉眼形態)により,0型-4型に分類されています。0型(表在型)は早期がんで、1-4型は進行がんに分類されます。

大腸がんの進行度(ステージ)

大腸癌は大腸の壁の中で増殖して大きくなるとともに,転移により全身に広がっていきます。転移には,リンパ行性転移,血行性転移,腹膜播種があります。進行度(ステージ)は、がんが大腸の壁のどこまで達しているか(深達度)、リンパ節転移の程度、肝臓や肺や腹膜などへの遠隔転移の有無で決まります。大腸の壁は粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜の層に分かれています。大腸の粘膜に発生した大腸がんは、粘膜の表面から徐々に大きくなるとともに大腸の壁の奥深くに広がっていきます。

「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン 2014年版」より

がん細胞が大腸の壁のどの層まで達しているか(深達度)はTという文字で表現します。

- Tis:大腸がんが粘膜(M)にとどまっている場合

- T1:大腸がんが粘膜下層(SM)にとどまっている場合

- T2:大腸がんが固有筋層(MP)まで進んでいる場合

- T3:大腸がんが固有筋層(MP)を超えて広がるが、一番外側の漿膜を破って外側表面に出ていない場合

- T4:大腸がんが大腸の外側表面に出ている場合

がん細胞が、粘膜層あるいは粘膜下層までにとどまっているものを「早期がん」といいます。がん細胞が固有筋層あるいはそれより深くに達しているものは「進行がん」といいます。

大腸がんは大腸の壁のなかにのみに進むわけではなく、大腸のリンパ管や血管に入り込んで、大腸から離れた場所に散らばって行きます(転移)。転移には、リンパ行性転移、血行性転移(肝臓や肺など)、腹膜播種性転移があります。最も多いのがリンパ節転移です。

がんの進行度を「ステージ」といいます。ステージは0からⅣに分けられ、数字が大きくなるほど進行していることを表します。深達度(T因子)とリンパ節転移の程度(N因子)、遠隔転移(M因子)の有無を組み合わせて決まります。M因子は、肝、腹膜、肺、骨など他臓器や、大腸から離れたリンパ節に転移 (遠隔転移)がなければM0、あればM1となります。

概略としては、

- ステージ 0:癌が粘膜内にとどまっている。

- ステージⅠ:癌が大腸の壁(固有筋層)にとどまっている。

- ステージⅡ:癌が大腸の壁(固有筋層の外まで浸潤している。

- ステージⅢ:リンパ節転移がある。

- ステージⅣ:血行性転移(肝転移、肺転移)、腹膜播種がある。

に分けられます。

リンパ節への転移は手術でリンパ節を取り除くこと(リンパ節郭清)である程度は治すことができますが、ステージⅣの肝臓や肺、腹膜へ転移した場合には手術で治すことは難しくなります。

大腸癌の治療

治療法には内視鏡治療、外科的治療、補助療法(放射線治療、化学療法)があり、がんができた場所や進行度によって治療法が選択されます。

内視鏡治療

粘膜内にとどまっている早期がんに対して行われる治療です。当院では検査前に患者さんの希望を確認して、大腸内視鏡検査にてポリープや早期がんが見つかった場合には、大腸内視鏡検査と同時に内視鏡治療を行っています。

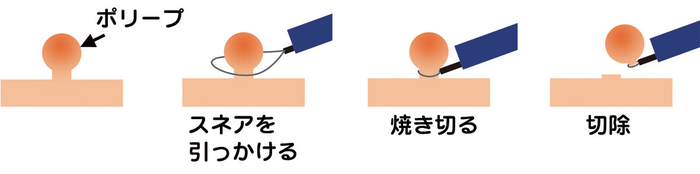

1)内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)

大腸に隆起したポリープを認めた場合、ポリープの茎の部分に、内視鏡を通して通電ワイヤー(スネア)を掛け、ポリープを締め上げて高周波電流で切除します。高周波で切除することにより、切除した部位に熱凝固という作用が起きて止血できます。大腸粘膜には知覚神経がないため切除時には痛みは感じません。ポリープの大きさや形状によって1日から数日間の入院が必要です。

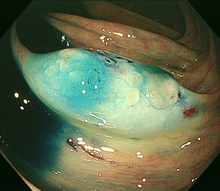

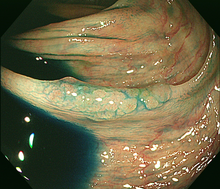

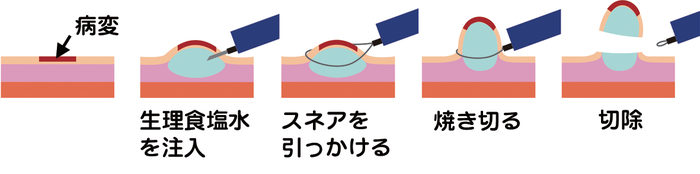

2)内視鏡的粘膜切除術(EMR)

大腸にできた小さな腫瘍やポリープが平坦または陥凹した形の場合、ポリープにスネアが掛かりにくいため、粘膜下に生理食塩水などを注入して隆起させ切除します。切除する病変の大きさや形状によりますが、1日から数日間の入院が必要です。

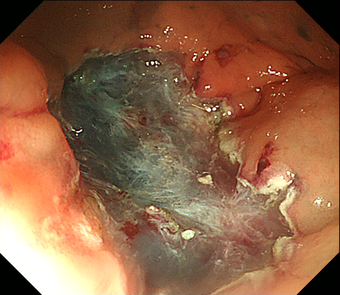

3)内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

2cmを越える大きな腫瘍では、通常の内視鏡的ポリープ切除や粘膜切除術では一度に切除することが難しくなります。何度かに分割して切除すると再発率が高いため、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)で腫瘍全体を一度に切除する方法を行います。ESDではヒアルロン酸溶液などを粘膜下に注入し病変を盛り上げてから、ナイフで少しずつ病変を削り取って切除します。現在のところ大腸がんに対するESD は高度先進医療実施施設でのみ実施が可能です。大きな潰瘍ができるため出血や穿孔の危険性が高くなるため、通常1週間くらいの入院が必要です。

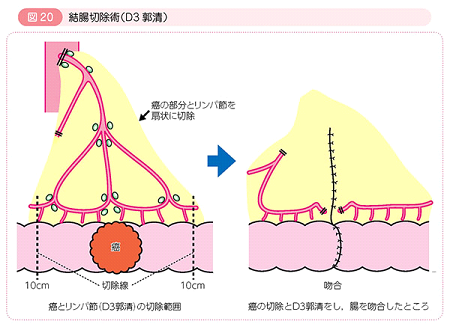

外科的治療

外科的治療では,癌と腸管周囲のリンパ節を切除します。癌を切除した後には,残った腸管を吻合します(つなぎあわせます)。リンパ節を切除する範囲は,癌の部位と手術前に予測した癌の進行度を考慮して決定します。

患者さんのための大腸癌治療ガイドライン 2014年版」より改訂

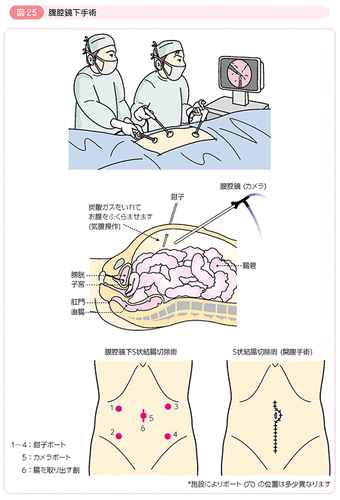

直腸癌が肛門近くにあって腸管をつなげられない場合は人工肛門が必要です。 外科的治療には、開腹手術、腹腔鏡手術があります。開腹手術では、腹部を大きく切開して手術を行います。腹腔鏡手術では炭酸ガスで腹部を膨らませて、腹腔鏡でお腹の中をモニター画面に映し出し、数カ所の小さな傷から手術器具(鉗子)を挿入し手術を行います。創が小さく体の負担が少ないために急速に普及してきました。

腹腔鏡手術では、創が小さいために手術後の痛みが少なく回復が早いので,早期の退院や社会復帰が可能です。また一般に出血量は少なくなりますが,手術時間が長くなります。太った患者さん、とくに内臓脂肪の多い患者さんでは腹腔鏡手術は難しい場合もあります。腹腔鏡下手術で行えるかどうかは,癌の進行状況や体格,以前に行った手術や治療中の病気などで異なるので,主治医と十分相談の上で決定する必要があります。近年は技術の進歩により、当院でも腹腔鏡手術が多くなってきました。早期がんでは腹腔鏡手術をほとんどの場合で行っていますが、進行がんや直腸がんに対してはまだ開腹手術で行う場合も多くみられます。

補助療法

進行した大腸がんが全身に転移した場合には、手術で治すことができないため化学療法(抗がん剤)や、放射線照射による治療が行われます。また進行がんでは手術にて病変部を切除しても、がん細胞が体内に残っている可能性があり再発につながります。手術後の再発を抑えるために、化学療法(抗がん剤)や、放射線照射による治療が行われる場合もあります。

1)化学療法(抗がん剤治療)

大腸癌の化学療法(抗癌剤治療)は大きく二つの目的に分けられます。一つは手術で癌を切除したあとの再発を抑えるために行う術後補助化学療法です。ステージⅢの大腸がんでは術後に補助化学療法を行うことにより再発率が低下する結果が示されています。もう一つは、全身に転移して手術にて切除できない場合や、手術後に再発してきた場合に行う化学療法です。点滴の抗がん剤を組み合わせて投与する方法が中心になります。

2)放射線療法

放射線療法には、術後再発制や術前に腫瘍を減らすことを目的とした補助放射線療法と、外科的切除不能例、転移・再発大腸がんの症状を和らげる目的で行われる緩和的放射線療法があります。

大腸がんの早期発見には

大腸がんは早期の段階で治療を行えば、高い確率で完全に治すことができます。大腸がんは早期の段階では症状を自覚することがありませんので、早期に発見するために定期的に検診を受けることが勧められます。便潜血検査を中心とした大腸がん検診を受けることで死亡率が低下することが示されています。40歳を過ぎたら大腸がん検診を年1回受けることが勧められます。特に大腸がんの治療を過去に行ったことがある人、親など直系の親族に大腸癌になった人や、大腸ポリープが頻繁にできる人は、大腸内視鏡検査を積極的に受けることをお勧めします。大腸内視鏡検査にて大腸ポリープの段階で発見し切除することが最大の大腸がんの予防になります。